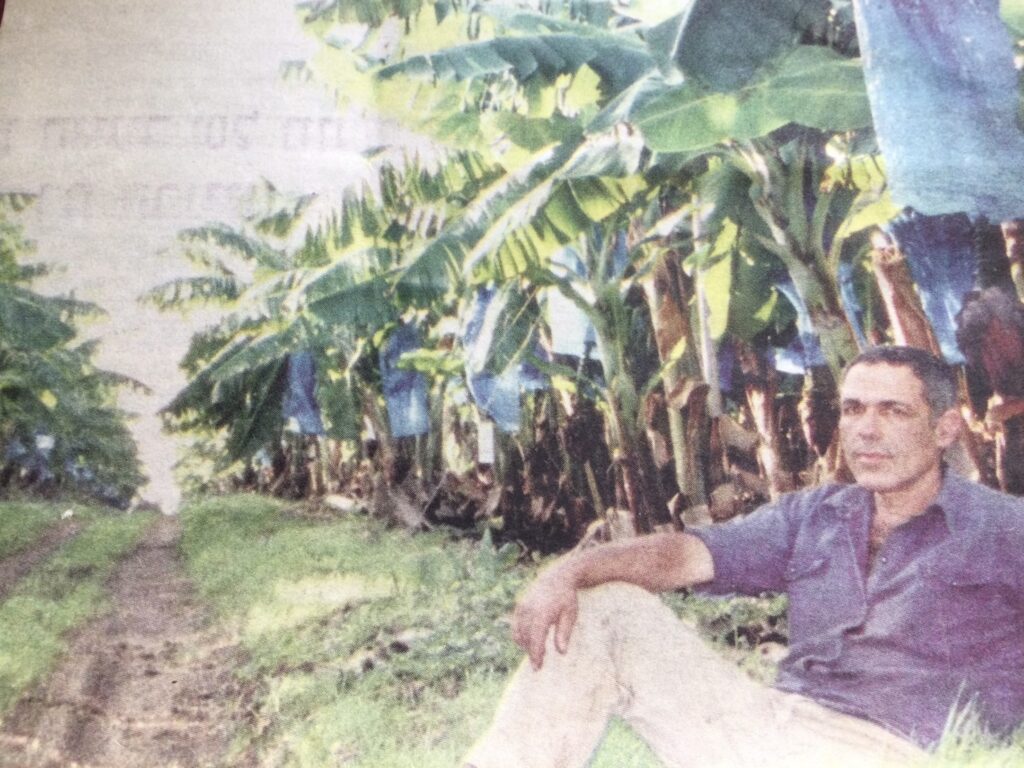

キブツ・マアニットは、地中海沿岸の中都市ハデラの真東10kmにある。ハデラの北40kmにはイスラエル北部最大の都市ハイファ(カルメル山)、南45kmにテルアヴィブ・ヤッフォ、アマニットはシャロン平野のほぼ中央に位置している。

ハデラの北2kmにはローマ時代最大の港湾都市カイザリヤの遺蹟がある。マアニットはそのカイザリヤのすぐ近くに位置しており、キブツの一部は小さなテル(遺跡の丘)の上にありローマ時代の遺物が数多く出土しているのである。

更にこのキブツには聖書に出てくる多くの植物が植えられていて、キブツ全体が聖書自然博物館の如しである。ヨハナンが先ず私たちを導いたのは幹が真紅の植物の前である。高さ3mほどの小木だが、この木の幹はキリストの血を想起させるもので、イスラエルのキリスト信徒たちに珍重されているという。

この植物は聖書には録されておらず、私はこの木の名前を覚えていない。他のメンバーはメモを取り、カメラのシャツターを切っていたが、私はカメラを持ってきていなかったので、この木に関する記録は残念ながら残っていない。